Die Geschichte des Hauses

Haus Knobloch, 1926, heute Haus am Waldsee, Foto: Käthe Stoef, Hamburg

Umgeben von 250.000 Bäumen liegt das Haus am Waldsee eingebettet in die Seenplatte zwischen Krumme Lanke und Schlachtensee. Um 1900 darbte hier noch das Vieh auf sandigen Böden und struppiger Kiefernheide, während auf der 1838 eingerichteten »Stammbahn« die Eisenbahnzüge im Zehn-Minuten-Takt von Berlin nach Potsdam eilten. 1904 erwarben der Bankier Adolf Gradenwitz und der schlesische Unternehmer Guido Fürst Henckel von Donnersmarck das Gebiet östlich des heutigen Bahnhofs Mexikoplatzes. Sie gründeten die Landentwicklungsgesellschaft Zehlendorf-West, verwandelten in kurzer Zeit und mit modernsten Mitteln unattraktives Agrarland in Siedlungsgebiet und lockten reiche Berliner*innen in den grünen Südwesten der Stadt. Gleich neben dem Bahnhof lag ein mooriges Fenn. Zum “Waldsee” ausgebaggert, verlieh es dem Bauland ein Flair von Naturidylle, die den reformgestimmten Großstadtbewohner*innen eine willkommene Kulisse ihrer Lebensträume versprach. Dreißig Jahre später hatten berühmte Architekten wie Hermann Muthesius, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius oder Bruno Taut ein Dutzend Villen und Wohnanlagen rund um den Waldsee gebaut. Dazwischen entstand 1922 das von Max Werner entworfene »Haus Knobloch«, das seit 1946 als Ausstellungshaus genutzt ebenso sachlich, wie liebevoll »Haus am Waldsee« genannt wird.

Waldsee um 1910, Farbdruck nach Fotografie von Richard Hoffmann, Aus: Die Villenkolonie Zehlendorf-West am Grunewald, hrsg. von der Zehlendorf-West Terrain-Aktiengesellschaft, Berlin

Leben im goldenen Gemüsegarten

Hermann Knobloch war bereits in seinen mittleren 40ern, als er beim gleichaltrigen Berliner Architekten Max Werner eine Villa im englischen Landhausstil bestellte. Auf dem weitläufigen Seegrundstück wollte der jüdische Textilunternehmer mit seiner Familie ein lichtes Haus beziehen. Es sollte genügend Raum für Kinder, Gäste und Autos haben. Man verfügte über eine private Tankstelle. Aber auch ein Bootshaus, ein Gewächshaus, ein Schweinestall, ein Hühnerstall und Angestelltenwohnungen gehörten zur Ausstattung. Die Selbstversorgung war zudem durch eine Streuobstwiese im Vorgarten sowie einen reichen Fischbestand im Waldsee gesichert. Im Park wurden Wege und Freisitze angelegt und seltene Bäume und Rhododendren gepflanzt.

Bitterer Ernst

Nach vier heiteren Jahren gelangte die Familie Knobloch 1926 in finanzielle Schieflage. Um die Firma »Knobloch & Rosemann Herrenbekleidung, Gummimäntel, Fabrikation von Webwaren, Großhandel« zu retten, verkauften sie ihr Waldseeparadies und siedelten nach Charlottenburg über. Anfang der 30er Jahre konnte die Familie noch rechtzeitig vor der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten nach Uruguay emigrieren.

Bahnhöfe als Lebensader

Während die »Stammbahn« die Villenkolonie mit der Großstadt verband, eröffnete 1929 der von Alfred Grenander entworfene U-Endbahnhof Krumme Lanke fast vor der Tür des Hauses Knobloch. Bis 1945 dürften alle folgenden Bewohner*innen die Schnellverbindung genutzt haben. In den ersten Nachkriegstagen war diese Lebensader unterbrochen und das Haus im Mai 1945 verwaist. Sein letzter Bewohner, Karl Melzer, war als hoher Staatsbeamter des NS-Regimes kurz vor Kriegsende untergetaucht. Während im Frühjahr 1945 russische Soldaten das Haus okkupierten, begann sich im Garten bereits kulturelles Leben zu regen. Nur wenige Wochen nach Kriegsende fanden hier Musiker der Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Leo Borchard zusammen. Sie spielten aus dem zufällig verfügbaren Notenmaterial Mendelssohn und Mahler.

Hunger nach Kunstgenuss

Mit der Übernahme des Bezirks durch die Amerikaner im Sommer 1945 wurde im Garten nicht nur konzertiert, sondern auch Theater gespielt. Eine kleine Delegation, zu der unter anderen Gustav Gründgens, Marianne Hoppe und Ilse Werner gehörten, hatten das Anwesen identifiziert und bei der Stadtkommandantur Unter den Linden vorgesprochen, um es als Kulturhaus umzuwidmen. Dies gelang schließlich mit der Eröffnung der ersten, durch den Künstler Ewald Vetter kuratierten Ausstellung, die im Januar 1946 Plastiken von Käthe Kollwitz vorstellte. Edwin Redslob, Kunsthistoriker und ehemaliger Reichskulturwart, berichtete unter dem Eindruck der Plastik Die Klage im Tagesspiegel: »Um dieses Werkes willen lohnt die Wallfahrt zum Zehlendorfer Kunsthaus, denn solches Schaffen entsühnt ein ganzes Volk.«

William Shakespeare, Ein Sommernachtstraum, Freilichtbühne am Waldsee, 1949, Foto: Haus am Waldsee

Kunst in häuslicher Umgebung

Erster künstlerischer Leiter des Hauses am Waldsee wird ab 1946 der Schriftsteller und Musikwissenschaftler Karl Ludwig Skutsch aus Breslau. Entschieden und mutig widmet er sich den fortschrittlichen Künstler*innen, die in Nazideutschland verfemt und mit Ausstellungsverbot gestraft waren. Skutsch beginnt mit einer Schau zu Hermann Blumenthal. Der 1942 mit nur 37 Jahren in Russland gefallene Künstler galt bis 1937 als einer der vielversprechendsten jungen deutschen Bildhauertalente. 1948 wird dann u.a. der damals 64-jährige Maler Karl Schmidt-Rottluff zu einer Überblicksausstellung eingeladen. Auch er war seit 1937 verfemt und wurde von Skutsch aktiv rehabilitiert.

Ausstellung Renée Sintenis, links: Karl Ludwig Skutsch, rechts: Bernhard Heiliger, 1958, Foto: Haus am Waldsee

Eine Reise ins bessere Land der Kunst

Kurz nach Gründung der Bundesrepublik im Frühjahr 1949, kann Skutsch den ersten großen Publikumserfolg feiern: Zweiunddreißig Maler*innen und Bildhauer*innen hatten sich in der »Berliner Neuen Gruppe« zusammengetan. Darunter Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, Karl Hofer, Renée Sintenis, Hans Uhlmann, Bernhard Heiliger, Werner Heldt, Alexander Camaro. Der Kunsthistoriker Will Grohmann bemerkt dazu im Tagesspiegel am 1. Juli 1949: »Mit welchem Mut die Extremen trotz wirtschaftlicher Not bei der Sache bleiben (…) Der Kopf in Marmor von Hartung, die Drahtfigur von Uhlmann und die große Gewandfigur von Heiliger sind Leistungen, mit denen wir uns überall, auch im Ausland, sehen lassen können…«. Die Neugier auf Neues steigert sich noch, als im selben Jahr erstmals Druckgrafiken von Pablo Picasso vorgestellt werden. Und als Skutsch 1950 »Chinesische Malerei aus vier Jahrhunderten« aus einer Privatsammlung zeigt, pilgern an die 9.000 Besucher*innen ins Zehlendorfer Haus. Grohmann resümiert: »Das Haus am Waldsee ist ein guter Rahmen (…) und im Sommer ein einladender Platz für eine Reise ins bessere Land der Kunst.«

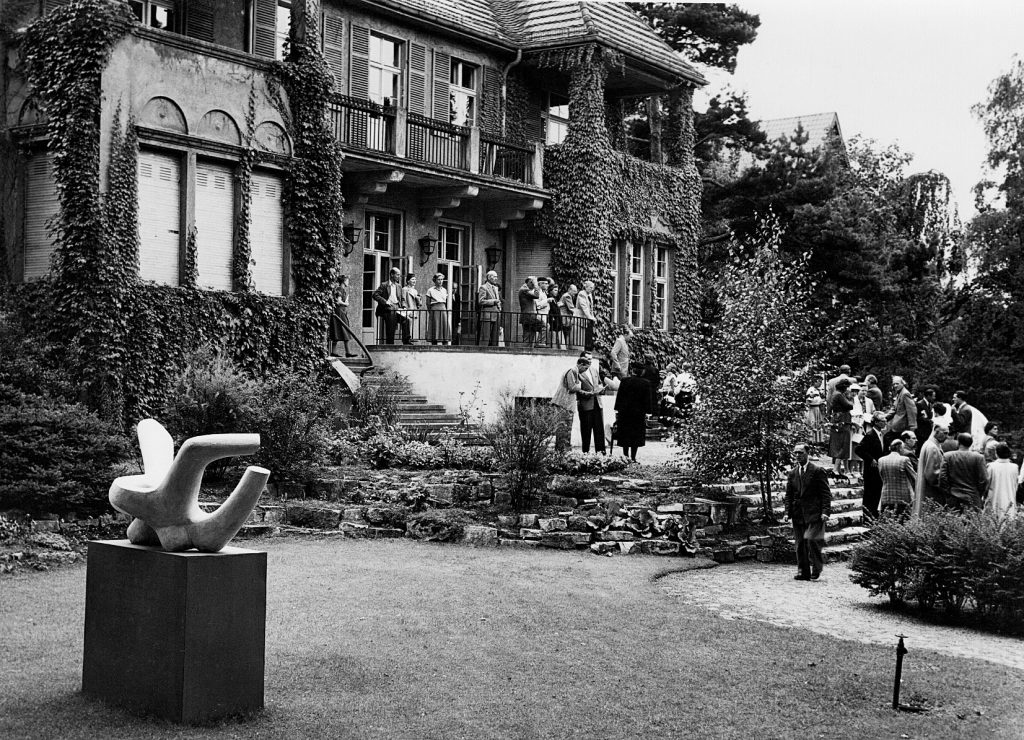

Ausstellung Karl Hartung, 1952, Foto: Haus am Waldsee

Internationale Größen stellen am Haus am Waldsee aus

Skutsch gewann in den 1950er Jahren auch internationale Künstler*innen für Einzelausstellungen: Henry Moore, Max Ernst, Ernst Wilhelm Nay, Karl Hartung, Ernst Ludwig Kirchner, Juan Miró, Georges Braque, Willi Baumeister, Hans Hartung, Wilhelm Lehmbruck und Renée Sintenis. Die Größen einer neuen Kunstszene gaben sich am Waldsee die Klinke in die Hand. Seinen höchsten Erfolg feierte Skutsch jedoch mit einer Wanderausstellung, die er 1955 aus Köln übernahm: »Moderne Meister aus dem Wallraf-Richartz-Museum«. Josef Haubrich hatte kurz zuvor seine private Sammlung expressionistischer Malerei dem Kölner Museum geschenkt. Zwischen 1955 und 1957 geht sie auf Reisen. In Berlin macht sie im Haus am Waldsee Station.

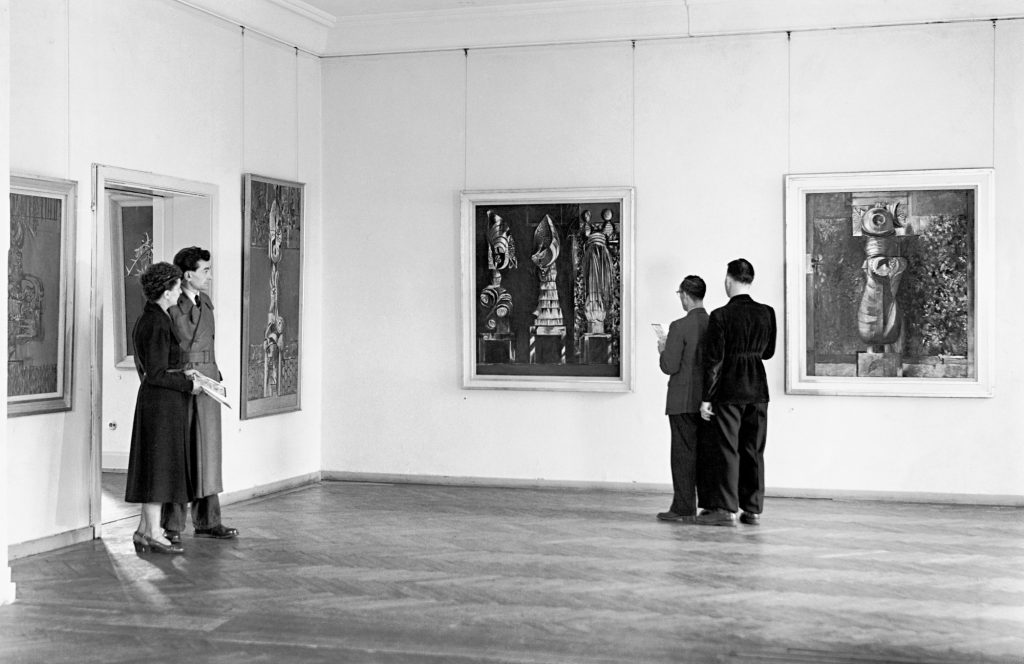

Ausstellung Alexander Camaro, 1951, Foto: Hellmuth Pollaczek, Berlin-Schöneberg

Abrupter Wechsel

Nach dem unerwarteten Tod von Karl Ludwig Skutsch während einer Nieren-OP im Sommer 1958, übernimmt kurzfristig der Künstler und Kunsthistoriker Eberhard Marx (1914–1995) die Leitung des Hauses am Waldsee. Zunächst zeigt er zwei ältere, 1932 und 1941 verstorbene Maler: den Spätimpressionisten Max Slevogt und den deutsch-russischen Maler Alexej von Jawlensky. Danach holt er die zwei jungen britischen Bildhauer Lynn Chadwick und Kenneth Armitage nach Berlin. Schließlich begeistert Marx mit einer Übersicht zur Malerei der »Neuen Sachlichkeit«, bevor er sich 1961 als Leiter der Städtischen Kunstsammlungen nach Bonn verabschiedet. Er gibt den Leitungsstab an den erst 27-jährigen Kunsthistoriker und Sinologen Manfred de la Motte weiter. Nach einem Volontariat am Stedelijk Museum in Amsterdam und einer Station als Ausstellungsleiter an der Kunsthalle Baden-Baden, beginnt de la Motte ein dezidiert junges Programm. Mit »Skripturale Malerei« sowie Einzelausstellungen zu Fred Thieler und Otto Herbert Hajek ist er auf der Höhe der Zeit und setzt wichtige Akzente.

Mit langem Atem

Auf die Kurzentschlossenen, Eberhard Marx und Manfred de la Motte, folgt als Direktor Thomas Kempas. Geschickt hält der Theaterwissenschaftler, Kunst-historiker und Germanist das Publikum mit internationalen Namen und Themen über dreißig Jahre in Atem: Henri Laurens, Andy Warhol, »Japonismus in der Malerei«, Walter Leistikow oder Marianne von Werefkin waren große Erfolge. Mit der Schau »Heftige Malerei« schreibt Kempas 1980 Kunstgeschichte. Die Maler*innen werden fortan als »Neue Wilde« gehandelt.

Unsicherheiten

Durch die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten 1989 steigt die Zahl der Ausstellungsorte für zeitgenössische Kunst in Berlin erheblich an. Dennoch kann sich das Haus am Waldsee weiter behaupten. Überblicksausstellungen mit Werken des Amerikaners Duane Hanson und Raimund Kriester folgen, bevor sich Thomas Kempas nach 30 Jahren im Sommer 1994 in den Ruhestand verabschiedet.

In den folgenden zehn Jahren übernimmt mit der damals 40-jährigen Kunsthistorikerin Barbara Straka erstmals eine Frau das Ruder am Waldsee. Ihr Interesse gilt vor allem der osteuropäischen zeitgenössischen Kunst, sie zeigt aber auch Ausstellungen mit Editionen von Gerhard Richter, zur japanischen zeitgenössischen Kunst, zu Friedrich Nietzsche oder Walter Benjamin. In der erweiterten Kunstszene Berlins greifen vonseiten des Senats indessen strenge Sparmaßnahmen. Unter diesen Bedingungen kommt es auf Initiative einiger Mitglieder des Vereins der Freunde und Förderer des Hauses 2004 zur Änderung der Betriebsform. Verantwortlich ist nun ein privater Trägerverein als Zuwendungsempfänger des Bezirkes und des Senats.

Internationale Kunst in Berlin

2005 übernimmt die Kunsthistorikerin Katja Blomberg die Direktion des Hauses. Sie macht sich zum Ziel, die inzwischen zahlreich in Berlin präsenten internationalen Künstler*innen, Designer*innen, Architekt*innen, Komponist*innen und Modeschöpfer*innen zu Ausstellungen einzuladen, die eine vertiefende Auseinandersetzung erlauben. Das Programm beinhaltet Einzelausstellungen von Künstler*innen wie Jonathan Monk, Norbert Bisky, Olav Christopher Jenssen oder Corinne Wasmuht, Marcel van Eeden und Bjørn Melhus. Parallel baut sich im Freien ein Skulpturenpark mit Werken von Tony Cragg, Wilhelm Mundt, Michael Beutler, Michael Sailstorfer oder Thomas Rentmeister auf. Und es werden Designer*innen wie Werner Aisslinger, Architekt*innen wie J.MAYER.H und GRAFT, Modeschöpfer*innen wie Lisa D oder KomponistInnen wie Peter Ablinger im Innen- und Außenbereich zur Diskussion gestellt. Nicht zuletzt hat sie dafür Sorge getragen, dass das Haus am Waldsee in den Jahren 2017 und 2018 mit Hilfe der LOTTO-Stiftung Berlin von Grund auf saniert und technisch auf die Höhe der Zeit gebracht werden konnte. Auch der Skulpturenpark des Hauses wurde bis 2022 behutsam denkmalgerecht umgestaltet. Dank ihrer herausragenden Arbeit ist Berlins ältestes Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst bestens darauf vorbereitet, das nächste Kapitel aufzuschlagen.

Haus am Waldsee, 2019, Foto: Bernd Borchardt

Die Institution befragen

2022 übernimmt Anna Gritz die Direktion des Hauses. Das von ihr verantwortete Programm startete im Herbst 2022 mit der Künstlerin Leila Hekmat, die das Haus in ein Sanatorium für Patient*innen und deren Pfleger*innen transformiert sowie Margaret Raspé, die über 50 Jahre unweit des Waldsees ein visionäres Werk geschaffen hatte, das Fragen der Wahrnehmung, die Rolle der Frau und Ökologische Themen zusammendachte. Das Programm unter der Leitung von Anna Gritz legt einen besonderen Schwerpunkt auf Projekte, die auf die aktuellen politischen und ökonomischen Bedingungen, die auf die Kunst wirken, Bezug nehmen und somit zu einem aktuellen Diskurs sprechen und lädt sein Publikum dazu ein, Teil dieser Gespräche zu sein. Ein zentraler Punkt in der programmatischen Strategie des Hauses ist die gezielte Untersuchung künstlerischer Werkkomplexe in enger Verbindung mit den spezifischen historischen Bedingungen des Hauses als einstiges Wohnhaus. Auch der in der Tradition des Englischen Landschaftsgarten stehende Park des Hauses wird aktiv genutzt um über künstlerische Interventionen kritisch das Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu befragen. In aktuellen Zeiten erachtet das HaW Dialog und Konversation als essentielle Kernstrategien und Anliegen eines Zentrums für zeitgenössische Kunst.